コストパフォーマンスに長けたアクションカメラ製品を展開しているAKASOより発売された新製品「AKASO 360」を提供頂いたので、実際に車やバイクにマウントした作例を交えて使用感を紹介していきます。

AKASO 360は前後2つのレンズの映像を継ぎ合わせる事によって全方位の映像を記録でき、記録後に任意の画角を切り出す事ができるのが特徴の360度カメラ。

同方式のカメラとしてはGoProが2019年に発売したGoPro MAX、Insta360が近年新型を投入し続けているInsta360 X3・X4・X5などがありますが、いずれもアクションカメラの中では高価格帯に分類される製品で、最新のInsta360 X5は84,800円という価格設定。360度カメラは基本的にフラッグシップモデルに近い位置付けとなっています。

一方のAKASOは以前レビューしたBrave7をはじめ低価格帯を得意とするメーカーで、今回AKASO 360で初めてこの360度カメラのカテゴリに参入。5.7Kで全方位の映像を撮影できる機能を持ちながらも28,980円というインパクトのある低価格が特徴で、今まで高嶺の花だった360度カメラを入門ユーザーでも手に取りやすい価格で作ったというのが本製品の最大のポイントです。

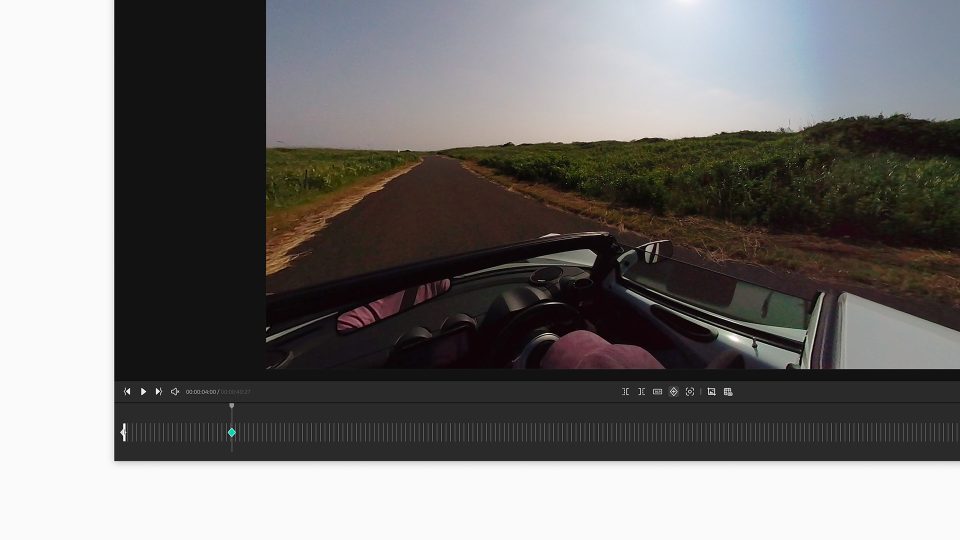

こちらの作例のように2つのレンズを組み合わせる事でカメラ自体のマウント部分を2つのレンズの間の死角に消す事ができ、第三者が撮影したような画角で撮影する事が可能になるのが360度カメラの大きな魅力。こういった撮影がハイエンドな製品ではなく、2万円台のカメラで出来るようになるのはインパクトがあるのではないでしょうか。

実際に使ってみた結論から言えばAKASO 360は360度カメラ入門者にかなりおすすめしやすい製品で、カメラとしての基礎性能こそはエントリー機なものの360度カメラに必要な基本的な機能はしっかりと網羅しており、1台目として選んで損はないクオリティに仕上がっていると感じました。

今回は車・バイクに車載した実際の作例も撮影できたので、画質面も含めて使用感をチェックしていければと思います。

目次

AKASO 360のパッケージ・同梱物・外観

こちらがAKASO 360のパッケージ。全天球カメラで撮ったような背景グラフィックが360度カメラの体験を彷彿とさせます。

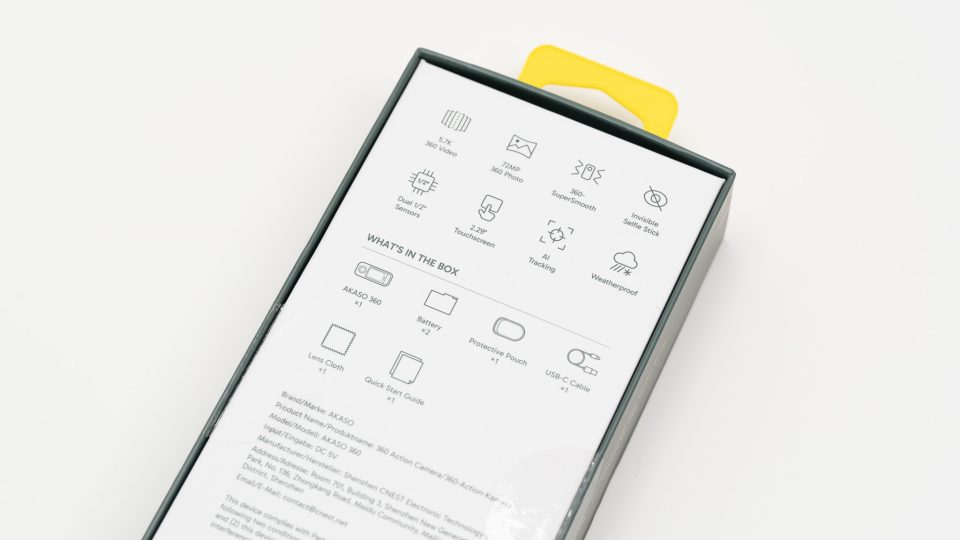

今回提供で頂いたのは28,980円のスタンダードコンボで、本体・バッテリー・保護ポーチ・USB-Cケーブル・クリーニングクロスが含まれるベーシックなパッケージ。上位パッケージ「クリエイターコンボ」を選択すると38,299円に価格は上がるものの、バッテリーが2個→3個になり、バッテリーを3つ同時に充電できる充電器、及び自撮り棒が付属します。

パッケージに記載のとおり本機は1/2インチセンサーのカメラを前後に搭載し、2.29インチのタッチスクリーンを搭載。競合他社と比較するとInsta360 X3のセンサーサイズ・画面サイズをそのままなぞったスペックとなっています。

低価格モデルながらAIトラッキングもしっかり搭載しており、全方位撮影後に被写体を追尾してフレーム内に収めたリフレーム編集が可能となっています。

こちらがパッケージ内容。360度カメラでレンズが露出しているため、付属のポーチは必需品。バッテリーが2個付属するのもありがたい所ですが、スタンダードコンボは予備バッテリーの充電に本体が必要なのが注意ポイント。

こちらがAKASO 360本体。

前面下方にはインジケーターを搭載しており、底面には1/4インチネジのマウントを搭載。2つのレンズの間に消える伸縮式の「自撮り棒」が使えるほか、様々な1/4インチの撮影用マウント機材と互換性があります。

背面は前面と同じ位置にレンズがあり、下部にはタッチパネルと大きめの物理ボタンを搭載。

右側面には電源ボタン・マイクを搭載。

左側面はマイク、USB type Cポート、及びバッテリー&microSDスロットの蓋が配置されています。

USB type Cポートはカバー部分が回転するようになっており、外してUSBで常時給電する使い方にも便利な仕様。

蓋を開けるとmicroSDスロットとバッテリーが挿入できるようになっています。

タッチパネル下にはインジケーターと大型の撮影開始ボタンが配置されています。

付属のポーチは側面のUSBポート部分に穴が配置されています。

この穴からレンズをポーチで保護した状態のままUSB充電が可能。この辺りのギミックはInsta360 X3と同じものとなっています。

実際にInsta360 X3と並べるとサイズ感はほぼ同一な一方で、物理ボタン数を減らして素材を安価なものにするなど外装のコストを極力抑えた作りなのが感じられます。

今回はクリエイターコンボに付属する自撮り棒と三脚も一緒にご提供いただいたので、こちらを組み合わせた作例も追って紹介していきます。

AKASO 360の作例

続いて、撮影方法と共にAKASO 360で実際に撮影した作例を見ていきます。

車の上部にマウントして全方位

まずは車の上部にEXSHOWの吸盤マウントと落下防止ワイヤーを組み合わせてマウントし、走行中の映像を全方位撮影してみました。車両上部へのマウントは車両の積載物として法的にも問題の無い範囲に収めやすいので、初心者にまずおすすめしたい方法。1/4インチネジを用いたマウントであれば幅広いものが組み合わせて使用可能です。

これで撮影したものをスマホ・PCのアプリに取り込んでリフレームしたものがこちら。1台のカメラで前後左右の全方位が撮影できるため、個別に撮影せずとも全て記録に残して後から切り出すという事が可能。複数台の車・バイクのツーリングであれば仲間の車をAI追尾してカメラマンが撮影したかのようなカメラワークの映像を作る事もできます。

全ての方向を撮影しているため、一度の撮影で任意の画角を切り出せるのが360度カメラの魅力。こちらの作例は先ほどの車両左側の映像と同じマウント場所ですが、右側の風景を同じ箇所にマウントされた同じカメラから切り出しており、様々な方向の映像を撮るカメラが1台で済むというのも大きな魅力となっています。

バイクのハンドル・ミラーにマウント

バイクの車載にもAKASO 360は最適。今回利用したのはSUREWOのバックミラーブラケットホルダーで、ミラーの付け根に共締めする事ですっきりと1/4インチネジのカメラマウントを安定して取り付けられるのでAKASO 360を使う方であれば取り付けておくと都度クランプマウントなどの取り付けが不要になるのでおすすめ。

AKASO 360のバッテリー容量は1350mAhとなっていますが、長旅でカメラをオンにしたまま or 撮影したまま移動するのであればハンドル用USB充電器などから電源を繋いだまま運用するのもおすすめ。ケーブルにはL字型のコイルケーブルを使うと走行中に垂れずすっきり収まってくれて、走行の妨げになりにくいので是非組み合わせたいところです。

このマウント方法で、カメラの方向をハンドル外側に倒して撮影した作例がこちら。360度撮影しているため車両を画角に入れた映像も、前方の景色だけを映す映像も使い分ける事ができます。

冒頭で紹介した車両前方からのアングルの映像も同じミラーマウントを用いたもので、間に伸縮式の自撮り棒を入れて距離を設けてあげる事でより360度カメラを活かした第三者視点らしい映像になります。

こういった第三者視点の映像は前方・後方ともにバイク×360度カメラの醍醐味ではありますが、マウントの剛性が不足すると走行中のたわみによって映像が大きく揺れてしまい、期待した品質にならない可能性があります。そういった場合はクランプ等を用いて2点マウントで補強する事で安定が図れるほか、自撮り棒をInsta360純正のカーボン製のアクション自撮り棒にする事で重量を抑えて剛性も高めてクオリティのアップが狙えます。

三脚+自撮り棒を使った車外カメラマン画角の撮影

三脚+自撮り棒を使って地面に設置した状態でカメラを回し、人間や車両でその周りを動く事によって、あたかもカメラマンが撮影したかのようなカメラワークでの追尾ショットも撮影できるのが360度カメラの魅力の一つです。

撮影時は360度で撮影を回しっぱなしにしておき、撮影後にAIトラッキング機能を使えばこのように被写体を簡単に追尾する事ができます。一人旅のVlogなどで出発・到着シーンを撮影したい場合などには重宝する撮り方なので、三脚を併せ持っておくのはおすすめ。

三脚を使った撮影を多用したい方には自撮り棒+三脚が一体になったアイテムがVRIGなど各社から発売されているので、一つあると出先でスムーズに三脚撮影ができて便利です。

また、AKASO 360には「TimeFusion」という静止画撮影モードが搭載されており、これも三脚との相性が抜群。前後のレンズの静止画を別々に撮影して1つの360度写真に継ぎ合わせる撮影モードのため、三脚に固定した状態で片面ずつ撮影すれば、人間が写り込まない状態で360度の風景を撮影する事ができます(逆に人間が両方の画角に写る写真にする事も可能)。

AKASOアプリの機能

AKASO 360の編集アプリはiOS/Android/Windows/Mac用に配布されており、それぞれ同等の編集機能が利用可能。またiOS/Android版は出先でカメラ本体とWiFi接続して編集できるほか、遠隔での撮影操作も可能。

iOS/Android版と接続して撮影したデータにはスマートフォン側で取得したGPS情報が埋め込まれるため、映像内での位置情報の差分を活用して編集時にルートや移動速度などのオーバーレイを追加する事も可能です。

リフレーム機能

360度カメラの必須機能であるリフレーム機能ですが、AKASO 360のアプリでもしっかり利用可能。横長の16:9だけでなく9:16の縦長動画・1:1の正方形など、共有先のSNSなどに合わせて好きな画角で切り出す事ができます。

360度映像の中から任意の画角を選んで「キーフレーム」を設定する事で、シーンごとのキーフレームの画角を自動で繋いで映像として切り出してくれます。

AIトラッキングも搭載しており、手動でキーフレームを設定する事なく被写体を自動で画角に収め続けるカメラワークの映像を簡単に作成する事が可能です。

速度などの情報表示

iOS/Androidアプリと接続した状態で撮影したファイルにはGPSを利用した位置情報データが付与されるので、それを元にして各種情報がオーバーレイ表示できる「ダッシュボード」機能が利用できます。

速度・ルート・標高などが表示できるので、サーキット走行などに活用すると効果的な機能です。

AKASO 360の良かった所・気になった所

続いて、他社の360度カメラも使った上でAKASO 360を使って良いと感じたところ、気になったところをまとめて紹介していきます。

1. ボタンは非常に押しやすい一方で、誤操作リスクもあり

AKASO 360を使い始めて真っ先に感じたのが、ボタン類の押しやすさ。側面の電源ボタン・画面下の撮影ボタンの2つをシンプルに大きく配置しており、適度に飛び出しているため押しやすさは抜群。特にバイクのグローブを装着したままの状態での押しやすさは各社の競合製品の中でも最も押しやすいと感じました。

クイックキャプチャー機能をオンにしておけば電源オフの状態から撮影ボタンを押してそのまま撮影開始できるので、撮りたいタイミングで都度撮影するには非常に使いやすいです。

一方で、簡単に押せてしまうが故に誤操作も発生しやすいのはデメリット。電源オン・クイックキャプチャーともに短い短押しですぐに反応してしまうので、付属のポーチに入れた状態で持つ場所を気をつけないと持った拍子に電源オンや撮影開始をしてしまう事がありました。

クイックキャプチャーは他社のように長押しで撮影に設定できないので、この辺りは誤操作防止で短押しではなく長押しで撮影に設定できるようにしてほしいと思ったところです。

2. 撮影操作は本体・アプリのみ

AKASO 360は本体の撮影ボタン・iOS/Androidアプリからの遠隔操作の2種類の方法で撮影を行う事ができますが、車載映像を撮影する際はより方法が幅広くあると便利そうだと感じました。

特にバイクへの車載時はこれを感じる事が多く、Insta360シリーズのようにハンドジェスチャー・Bluetooth接続したインカムからの音声コントロール・外部リモコンといった幅広い操作方法が用意されていると撮影のしやすさが格段に上がるため、この辺りは是非改良を期待したいところ。

以前レビューしたAKASO Brave 7には遠隔操作用のリモコンが含まれていましたが、メーカーに確認したところ同様のリモコンは現在開発中との事なので、今後のアクセサリ展開には期待できそうです。

3. AKASO 360本体・アプリともに横向きには非対応

車やバイクなどの乗り物にマウントして撮影をしていると、マウント箇所によってはカメラ本体や操作用のスマートフォンを横向きにマウントしたいケースは多々あります。今回のAKASO 360はカメラ本体もアプリも縦向きの表示にしか対応しておらず、横向きのUIが用意されていないのは少し気になったところ。

操作できないわけではないのですが、横向きにも対応してくれると乗り物の車載カメラ用途には使いやすくなりそうです。

4. 外部マイクの接続に非対応

Insta360などの競合製品と比べて不足している点として、AKASO 360はインカムなどを用いた外部マイクの音声入力には非対応。本体マイクで録れない音声は別録りする必要があるので、喋りながらVlogを撮るという用途には一手間掛かるので注意が必要です。

AKASO 360におすすめのアクセサリ

続いて、AKASO 360と組み合わせて使うのにおすすめのアクセサリを紹介していきます。

1. Ulanzi 自撮り棒

360度カメラに欠かせないのが2つのレンズの死角に消える伸縮式の自撮り棒ですが、コスパ良く確保したいのであればUlanziから出ているものが2,000円台で手に入っておすすめ。価格の割にしっかりした作りで、縮めた際の全長がInsta360製などの物と比べるとやや長いですが、コスパの良い製品です。

2. VRIG クイックリリースマウント

AKASO 360をバイクにマウントして使いたい方におすすめなのが、VRIGのクイックリリースマウント。

これを1/4インチネジのマウントとカメラの間に挟んでおけば簡単に着脱できるようになるので、道中でコンビニに寄ったりする際にネジを回す事なくすぐに取り外せるので便利です。1,000円台の低価格ながらロック用のスライダーも搭載しており、不意の操作で落下する心配も少なく安心。

何も付けない場合と比べて剛性は落ちるので車種や取り付け場所によっては揺れが増えますが、AKASO 360は全方位の画角から切り抜ける360度カメラ故に手ブレ補正が非常に強いため、映像への影響は通常のアクションカメラよりも非常に少なく抑えられます。

着脱して複数箇所のマウントを使い分ける方にも便利なアイテムです。

3. usmallbee マグネットマウント

車の外装にマウントして撮影したい方におすすめしたいのが、usmallbeeのマグネットマウント。ゴムのベースの中に磁石が張り巡らされており、磁力によって金属製の車の外装に強力にマウントする事ができます。吸盤式と比べると着脱が楽な事に加え、万が一の吸盤の空気が抜けていなくて落下してしまうといったリスクも磁石のため無いのがメリット。天井マウントで景色を360度撮影するといった使い方には非常に適したアイテムです。

価格も2,000円台前半とリーズナブル。

4. SUREWO バックミラーマウント

作例の箇所でも取り上げたSUREWOのミラーマウントはバイクにマウントを常設しておきたい方にはおすすめのアイテム。ミラーの付け根に挟むだけなのでハンドルバーを挟んでクランプマウントする物と比べて収まりが良く、ハンドル周りをすっきりさせながらカメラをマウントする事ができます。

GoProなどのアクションカメラ用のマウントとなっているため、NEEWERの変換アダプタなどを挟んであげると変換と同時に1/4インチネジを任意の方向に固定できておすすめです。

5. TELESIN金属製クランプマウント

ハンドルバーなどを挟んでマウントしたい場合、TELESINの金属製のクランプマウントがおすすめ。2,000円台と高すぎない価格ながらボールジョイント部分が金属製で剛性が高めで、また1/4インチネジの雲台部分がボールジョイントに固定されているため振動で雲台のリングが落ちる事もありません。

360度カメラとして2万円台のコスパは圧倒的な一台

AKASO 360を実際に使って作例を撮ってみた感想としては、28,980円という価格で360度カメラのとしての機能が一通り使えるコスパは圧倒的の一言。エントリー機が不在だった360度アクションカメラのカテゴリで、この価格帯で投入されたのはかなりのインパクトがある製品と言って良いでしょう。

画質面の性能こそは以前レビューしたBrave 7と同じくエントリーモデルのアクションカメラの域を出ないレベルではあるものの、作例で共有したとおり天候に恵まれた日であれば入門機として十分な撮影が可能。

360度のアクションカメラ自体暗所には弱いカテゴリで、他社製品も(最新のInsta360 X5を除けば)夜間などの撮影には不向き。AKASO 360も例に漏れず暗所には弱く、基本的に晴れた昼間専用のカメラと割り切って使うのがおすすめです。

360度カメラ市場は現在は実質的にInsta360の独壇場で、直近ではアクションカメラメーカーのGoProが久々の新モデル、DJIも対抗モデルを出すのではないかと噂されていますが、これらは基本的に最高画質を切磋琢磨するハイエンドのカテゴリ。

最新のInsta360 X5の約3分の1の価格で購入できるAKASO 360は、それらのハイエンド360度カメラを手にする前の入門機という今まで空いていたポジションを綺麗に埋める製品。実際GoProやInsta360を使ってきた立場から使ってみても360度撮影の楽しさはしっかり味わえると感じました。

AKASO 360は最安のスタンダードコンボが28,980円で、追加の予備バッテリーの充電器や自撮り棒が付属するクリエイターコンボが38,280円。また、それぞれにAKASO純正のmicroSDがバンドルされたパッケージも販売されています。

Amazonでは記事作成時点で28,980円のスタンダードコンボが発売直後で一時的に完売しており、128GBのmicroSDが付属するバンドルが31,880円、256GBのmicroSDが付属するバンドルが33,380円で販売中。360度カメラに興味があるものの、ハードルを高く感じていた方には是非手に取ってみてほしい一台です。