昨年終わりに北海道へ引っ越したのを機に、新たな生活のためデスク環境を一新してみたのでデスク周りを一通り紹介します。

目次

- 5畳のコンパクトな書斎で作るアイランド型デスク

- UltraFine 5K×2枚のモニター構成に

- デスク表面はコンクリート調のラッピングをDIY

- 触る部分はMagic Trackpad+MX KEYS mini for Macの組み合わせ

- MacBook Pro×2枚の切り替えはマグネットケーブルで暫定対策

- 電源の配線は作り込みすぎず拡張性重視

- SDカードリーダーはUltraFine 5K下部に統合

- マイクのSHURE MV7は不要時に隠せるようアームマウント

- 椅子はストレスレストーキョーを続投

- カメラ防湿庫・端末充電スペースは壁掛け収納に集約

- オープン収納に組み込んだ照明付き撮影ブース

- ラックにWindows自作PC+モニターを格納

- 電動昇降デスクに加えてウォーキングマシンも導入

- SwitchBotブラインドポールで採光を自動化

- アイランド型デスクの実験として収穫の多かった部屋作り

5畳のコンパクトな書斎で作るアイランド型デスク

2021年に公開したデスクツアーでは藤沢の2LDK物件に一人暮らししており、贅沢に部屋に隣接したウォークインクローゼット+大型収納スペースを合わせた合計約15畳ほどの空間を書斎として使っていましたが、2023年末に結婚を機に北海道へ移住。

10年以上積み上げたガジェットの山との死闘の末、合計約3000リットルほどのゴミ袋を処分して物に溢れた一人暮らしを卒業し、札幌の3LDKの新生活の一角で約5畳+オープン収納のコンパクトなスペースで書斎を作り替える事になったので、空間の使い方を大きく変えたミニマルなデスクを構築する事に。

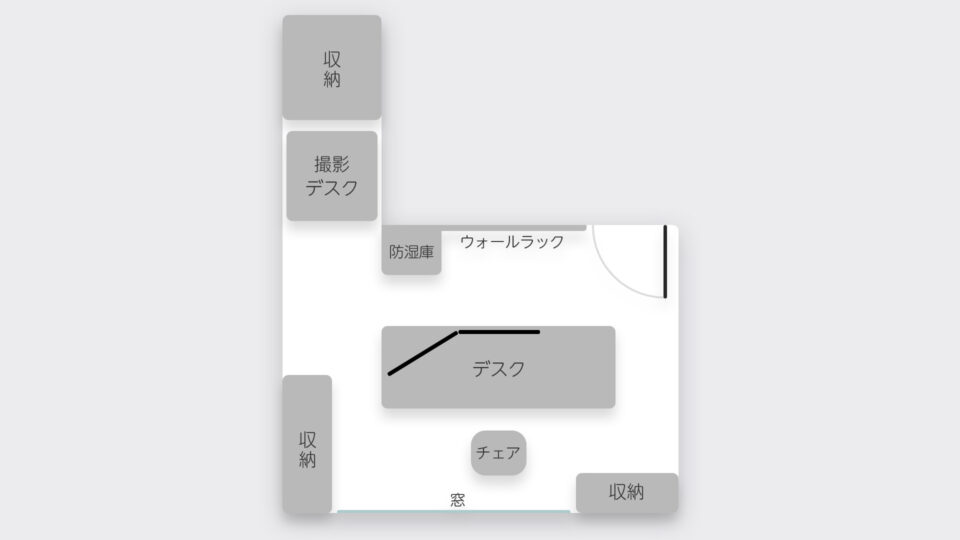

今回は部屋の中心に電動昇降デスクを配置する事でアイランド型にし、コンパクトな部屋ながら視線を部屋の端から中心に向けることで閉塞感を抑えた空間作りを目指してみました。

今回の配置の全体像をまとめるとこのような感じ。

中央に作業用デスクを置きつつ、収納部分の半分はガジェットの撮影用スペースとして活用。従来ウォークインクローゼットや別デスクを撮影スペースにしていたのをコンパクトにまとめ、カメラを取り出して即撮影できるよう防湿庫と隣同士に配置。

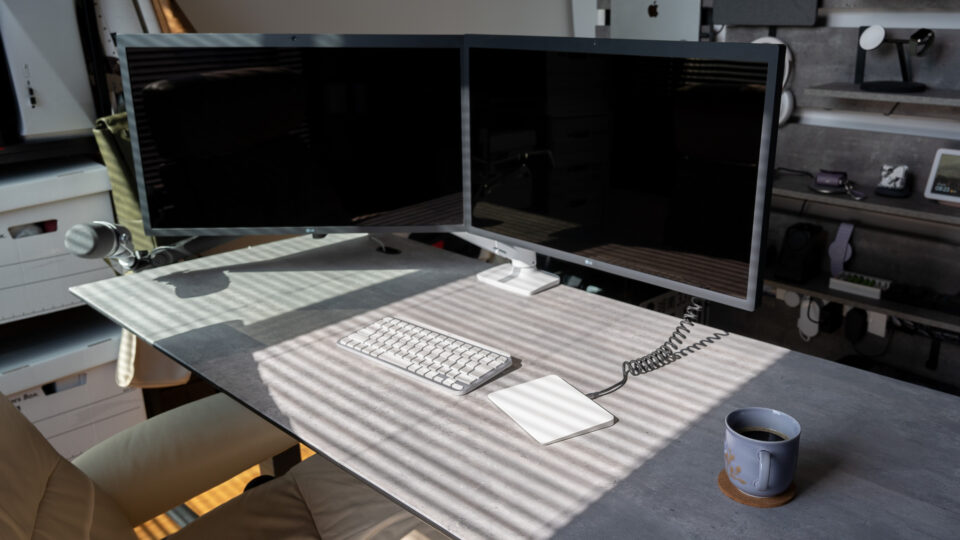

デスクは180cm×70cmの電動昇降デスクを採用し、コンクリート柄のラッピングとマットグレーのLG UltraFine 5Kモニター×2枚をモニターアームで浮かせる事でミニマルでモノトーンな雰囲気に。部屋の入り口側にモニターの背を向けつつドアの方向にはモニターを配置しないことで、仕事の情報漏洩を防ぎつつ共同生活でのコミュニケーションを円滑に行いやすい配置にしてみました。

結果としては今までに無い面白いデスク環境が作れたのではないかと思います。

UltraFine 5K×2枚のモニター構成に

パソコン作業デスクの中核となるPCのモニターは今まで様々な製品を試してきましたが、今回の環境で採用したのはLG UltraFine 5K×2枚。

前回のデスクツアーではファーウェイのMateViewを3枚並べたトリプルモニターを導入しましたが、MacからのHDMI入力だとフレームレートが50Hzに制限されてしまったり、macOSがスリープからの復帰時にモニターを見分ける事ができず都度画面の順番を入れ替える作業がランダムに発生したりと、長く使っていると気になる点も出てきた事からiMacを使っていた頃のデスクで使っていたLG UltraFine 5Kに環境をロールバックしてみました。

UltraFine 5KはAppleが自社製のStudio Displayを発売する前にApple Storeで取り扱っていたLG製のApple製品専用の5Kモニターで、5120×2880の5K解像度・Thunderbolt端子1本のみの入力に対応・物理ボタンを搭載せずmacOSの機能で画面輝度や音量を調整といった具合でMacで使う事に特化した製品。

後発のApple Studio Displayと同じ5K解像度・27インチの仕様ですが、個人的に気に入っているのがモニターアームでマウントした際の背面の美しさ。

Studio Displayは筐体こそ一枚板のユニボディで美しい形状をしているものの、VESA規格のモニターアームにマウントしたい場合はH字の形状のステーが追加されてしまいます。壁に背を向けて設置する場合は気にならない部分ではあるものの、今回はアイランド型デスクのため部屋に入るたびにモニターの背を見る事になるため、年季は入ってきたもののUltraFine 5Kが適任でした。

モニターアームは以前使っていて眠っていたエルゴトロンLXを採用。台座を一箇所にまとめた上で左右でアーム1本・アーム2本でマウント方法を変える事で、モニター裏の余剰な関節を排除してアイランド型に適したすっきりな見た目を目指してみました。

VESAマウントのネジはuxcellのローレットつまみネジを使う事でドライバー無しで取り付けできるようにしつつ、背面にネジ穴が出ないミニマルな外観に。また配線はケーブルカバーでまとめています。

新規購入するのであれば理想的にはアーム・ネジともにマットブラックに統一したかった所ではあるものの、今回の環境は今までのデスク構築で集めたアイテムを再利用する形で追加購入品は最小限にしています。

デスク表面はコンクリート調のラッピングをDIY

今回のデスクは環境構築前にWBDのコンクリート柄のシートをDIYでラッピング。購入時は2,600円程度でしたが、現在は2,000円以下で購入が可能です。

以前大理石柄にラッピングした際にも記事にしていますが、今回は5m×40cmのものを上下に並べて継ぎ合わせで貼っているため、ワンロールで180cm×70cmの大型電動昇降デスクの雰囲気をがらっと変える事ができました。

最近のレビュー記事で登場する背景はこのラッピングで、低予算のDIYラッピングながら中々質感が良く気に入っています。

触る部分はMagic Trackpad+MX KEYS mini for Macの組み合わせ

Macの操作はApple Magic TrackpadとロジクールのMX KEYS mini for Macを採用。

macOSでのマウスの操作は以前からトラックパッド派で、MX Anywhere 3Sのようなコンパクトハイエンドなマウスは操作感は製品としては好きなものの、マルチタッチジェスチャーによるMacの操作感はマウスでは代替不可能なのでマウスは使っていません。BetterTouchToolを使えば多機能マウスのようにカスタム操作をきめ細かに割り振る事ができるので、この板だけでほとんどの操作が完結するのはミニマルで気に入っています。

キーボードは以前の環境ではTouch ID搭載Apple Magic Keyboardを使っていましたが、今回は打鍵感が気に入ったMX KEYS mini for Macに置き換え。実は2022年の冬からTouch ID目当てで暫くは2つのキーボードを併用して使っていたものの、実際Touch IDはあると便利なものの無いと困るほどでもなく、Unloxのようなアプリである程度代替できるので、卓上にキーボードを2つ置く煩雑さと天秤に掛けた結果排除する事にしました。

Magic TrackpadはUGREENのUSB-C – LightningナイロンカールコードでUltraFine 5Kに有線接続して使用。これは定期的な充電を不要にするというメリットもありますが、最大の理由はトラックパッド操作の無線遅延が排除できる事。

MacBookの内蔵トラックパッドとBluetooth接続したMagic Trackpadを比較すると内蔵トラックパッドの方が動作がキビキビした印象を受けますが、Lightningケーブルによって有線接続する事でMagic Trackpadでも内蔵トラックパッド同等の応答性を実現する事が可能。

ただ有線接続するにあたって卓上にケーブルを常設する必要があるため、ミニマルな景観を可能な限り損なわないようケーブルはナイロンのカールコードを採用。トラックパッドの位置に合わせて伸縮してモニターとトラックパッドを繋いでくれるため、卓上にケーブルが垂れる事なく収まってくれます。

キーボードのLogicoolのMX KEYS mini for MacはLogi BoltレシーバーをUltraFine 5K背面に接続する事で、無線接続ながらBluetoothよりも安定感が高く有線のような応答性の高い接続を実現しています。

これら2つのデバイスはUltraFine 5Kの背面のUSB type C端子に繋いでいる事から、後述する2台のMacBook Proの切り替え時にモニターの切り替えと一緒にまとめて切り替わってくれる仕組みにしています。

MacBook Pro×2枚の切り替えはマグネットケーブルで暫定対策

引っ越す前は2LDKの書斎部分でプライベートのMac、リモートワーク中はLDK部分で4Kモバイルモニターと組み合わせて仕事のMacを使って部屋ごと切り替えていましたが、今回の新生活では一つの部屋に統合。同じデスクで2台運用する事にしました。

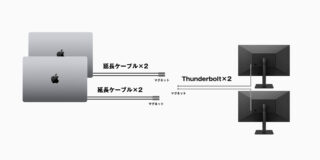

プライベートで使っている14インチMacBook Pro・会社員としての仕事で使っている16インチMacBook Pro(いずれもM1 Maxモデル)を2台切り替えて使うため、デスク隅のLIFAXIAのケーブルオーガナイザーの背面に2台まとめてマウントし、先日「1本のThunderbolt入力しかないUltraFine 5K Display×2枚を2台のMacBook Proで切り替える」の記事で紹介したようにUSB-Cをマグネット着脱式にするアダプタを用いて物理的に差し替えられるようにしています。

理想的にはKVMスイッチなどで電子的に2台のマシン・2枚のモニターが切り替えられると良かったのですが、Thunderbolt入力×2+Thunderbolt出力×2を切り替えられるKVMスイッチで妥当な製品が見つからず、今回のマグネット着脱式に暫定的に落ち着きました。

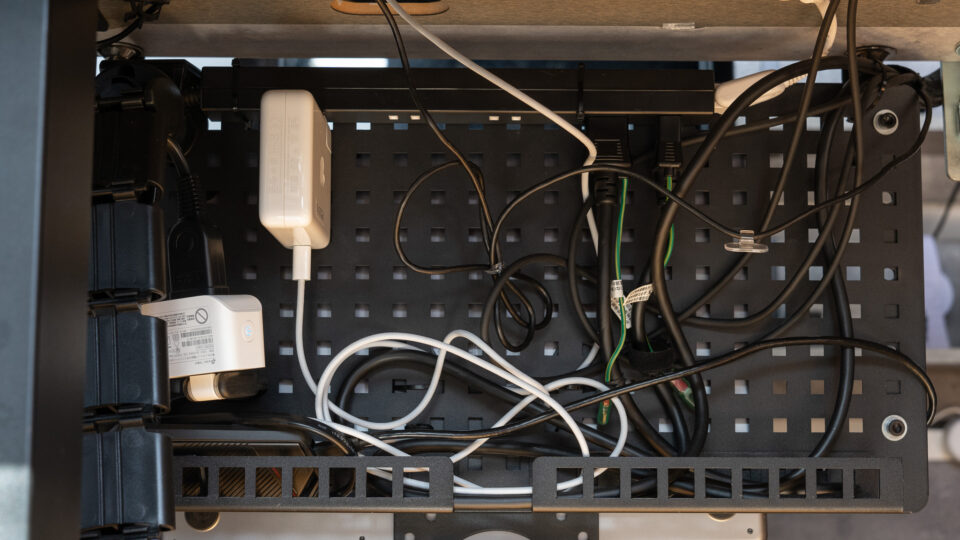

電源の配線は作り込みすぎず拡張性重視

MacBookをマウントしているLIFAXIAのケーブルオーガナイザーの手前側には電源類をまとめていますが、基本的に繋げているのはUltraFine 5Kの2本の電源のみ。従来は電源周りの配線も作り込んでいましたが、機材を追加した際に配線を都度作り込み直す手間があるので今回は拡張性重視である程度ざっくりまとめています。

暫定的に追加している物としてApple純正のUSB PD充電器+MagSafe充電ケーブルがあり、これは卓上でMacBook Air/MacBook Proを単体で使いたい場面が度々出てきたため、MagSafeを卓上に出せるように最近追加したもの。

二者択一のMacBook Pro切り替えデスクにしたは良いものの、私物の方で動画のエンコードを走らせたままにしたいなど一時的に2台使いたいケースが稀に発生していたので、必要な時に片方をMagSafe給電で卓上で使えるようにしました。

また私物のMacBook Proに高速なストレージ容量を追加できるようASUS ROG Strix Arionもここに設置してあり、必要に応じてMacBook Proの3つ目のThunderboltポートに直結しています(UltraFine 5Kの背面に設置するのもスマートですが、業務用MacBook ProにプライベートのSSDを接続するのは好ましくないため切り分けのためにこちらに設置しています)。

また電源タップの先には消費電力計測用にTP-Link Tapo P110Mを設置しており、一日の仕事に使った電力をモニタリングできるように。今回の引っ越しで電力会社を時間帯により料金単価が変動するLooopでんきに乗り換えたため、電気の供給が過剰で単価が安い時間に積極的に仕事のピークを移したりといった事が意識的にやりやすい環境にしています。

電源の配線はサンワダイレクトの昇降デスク用ケーブルカバーで床まで下ろし、アイランド型に部屋中央に置いたデスクから壁のコンセントへは一般的な配線モールを黒テープでラッピングして収納の下を通して壁へ繋いでいます。

地味にアイランド型デスク実現の重要ポイントかもしれません。

SDカードリーダーはUltraFine 5K下部に統合

以前のデスクでは電動昇降デスクの下に貼り付けていたUGREENのSDカードリーダーですが、今回は配線をミニマルに抑えつつ、作業の際の卓上の移動距離を可能な限り短くするためにモニター側に移設してみました。

配線はデスク下を這わせる必要が無くなったため非常にシンプルになり、UltraFine 5K背面のUSB type C端子からL字アダプタを介して最小限の配線で済ませる事ができるようになりました。なお、隣にあるのは先述したLogicoolのキーボード用のLogi Boltレシーバー。こちらもL字に配線する事で綺麗に収める事ができています。

SDカードリーダーは普段は視界から消える位置に置き、かつ覗けばすぐに場所が分かる程度の出っ張り具合にしてあるので実用性と見栄えを上手く両立できたと感じています。

マイクのSHURE MV7は不要時に隠せるようアームマウント

左側のUltraFine 5Kモニターの横にはマイクのSHURE MV7をマイクアームのElgato Wave Mic Arm LPにマウントして固定してみました。

このマイクアームのElgato Wave Mic Arm LPが優れもので、しっかり使いたい場合はモニター下から手前まで伸ばして使う事ができ、使っていない時はモニターの裏側に格納して隠す事もできるため、邪魔にならない形で高性能なマイクをデスク環境に組み込む事ができています。

アーム部分はくの字に曲げられるので、モニター裏のデッドスペースに綺麗に格納させられるのが嬉しいところ。また写真のようにデスクの角まで出した状態ではモニターの下から生えてきているように見えてアームの台座部分までは見えないため、独立したアームでありながらモニター一体型かのような気持ち良い一体感があります。

なお使用しているマイクのMV7はオーディオインターフェース不要でUSB接続で手軽に使える機能を備えた人気ポッドキャストマイクですが、現在は端子をmicroUSBからUSB type Cに刷新した新型のMV7+に世代交代しています。

椅子はストレスレストーキョーを続投

椅子にはiMacのデスクツアーでも紹介した、2020年に藤沢に移住した際に購入したストレスレストーキョーを引き続き採用。

高さ調整・キャスター付きのオフィスチェアモデルも用意されているストレスレスのチェアですが、あえて固定足のモデルを選び電動昇降デスクと組み合わせて高さ調整をデスク側に任せる事で、キャスター付きモデルでは得られないロッキング機構のパーソナルチェアとしての性能を活かす事ができています。

足置きとしてはコンパクトなプチクレールというスツールをDIYでマットブラック足にラッピングした物を組み合わせており、奥行き70cmのデスク下からはみ出すこと無くコンパクトに収めつつも脚を休めながら作業する事ができるようにしました。

ここ数ヶ月は出張などで自宅以外の椅子に座る機会が多かったため改めて感じたのが、このストレスレストーキョーは一日の大半の時間を費やすデスク作業の疲労を大幅に軽減してくれているという事。他の椅子に座って長時間過ごしたところ腰の疲労感が全く違ったので、高い買い物でしたが4年前に買って良かったと改めて感じました。

色に関しては在庫色の「バニラ」を使っていますが、白系レザーのため毎日座る椅子としては気を遣う面も。外から帰ってきた時は絶対にそのまま座らず着替えてから座るよう徹底しており、色移りしやすいデニムのまま座るのも御法度。お陰で綺麗な状態を保てており気に入ってはいるものの、実用性を考えるともう少し服装問わず座れるブラックや濃い色だと便利だろうなとは感じます。

カメラ防湿庫・端末充電スペースは壁掛け収納に集約

デスクのモニターの向こう側の壁には、コンクリート調の壁掛け収納のHangシリーズを活用してMacBook AirやiPad miniなどの持ち運びデバイスの充電スペースにしています。

iPad ProはMagFloを使って壁掛けしており、掛けたまま情報を表示する事も可能な状態に。

Hangのパネルを一部取り外す事でHAKUBAの防湿庫を組み込んでおり、ガジェットの撮影などに使うカメラ類も充電スペースに隣接して保管しています。

また防湿庫の上にはiPadサイズのミニトランクを収納として置いており、Apple Watchのバンドなどの小物を収納しています。

ストロボなどに使う乾電池やカメラのバッテリーパックの充電器は一箇所にまとめておく事で、電源が取れない防湿庫の中のカメラの保管とカメラの電池の充電を切り分けています。

この運用であれば必要になった時にすぐに満充電のバッテリーが使えるため、カメラを都度充電する手間が無くなるのが嬉しいところ。ただ最近はInsta360 X3などアクションカメラで撮影する機会も増えてきたため、バッテリーパックの充電スペースの拡張も検討中です。

またカメラのバッテリーはSONYのα7III、α6400ともに社外品の充電器+バッテリー2個セットの物を並べていますが、最近は充電器が不要なUlanziのUSB-C充電対応バッテリーパックなども出ているため、今後ミラーレス機を持ち出す機会が増える場合はそちらへのアップデートも検討しています。

スマートスピーカーとしては画面付きのGoogle Nest Hubを設置しており、ここからスマートホームの操作ができるように。また後述する撮影スペースの撮影用の照明などもここから操作できるようにしています。

横にはラベンダーパープルのケースの付いた第二世代AirPods Proや、有線のUSB-Cドックに乗せたNothing Ear(2)などのワイヤレスイヤホンもここで充電できるようにしており、出かける時に満充電ですぐに手に取れるようにしています。

有線のUSB-Cドックは使用状況に応じて電子書籍リーダーのBOOX Palmaの充電にも使っていますが、Nothing Ear(2)・BOOX Palmaともに充電が必要な頻度が少ないため、兼用で使っています。

MacBook、Apple Watch、ヘッドホン、iPadなどで「持ち出そうと思ったら電池残量が無い」といった悲劇を限りなく減らせるよう一箇所にまとめて充電状態が維持されるような仕組みにしてみましたが、実際このように定位置=充電スペースの状態にすると、帰宅して使い終わった際に定位置に戻すだけで充電が開始されるため、出発前に電池残量不足に遭遇する回数は激減しました。

今回初めて充電スペースを全て壁掛け収納に集約させてみましたが、充電器や電源ケーブルを背面に隠して取りまわせたり、何がどこで充電されているか俯瞰的に確認しやすかったりと、想像以上にうまく機能してくれたので次回の書斎作りでも壁掛け充電スペースは採用しようと思っています。

オープン収納に組み込んだ照明付き撮影ブース

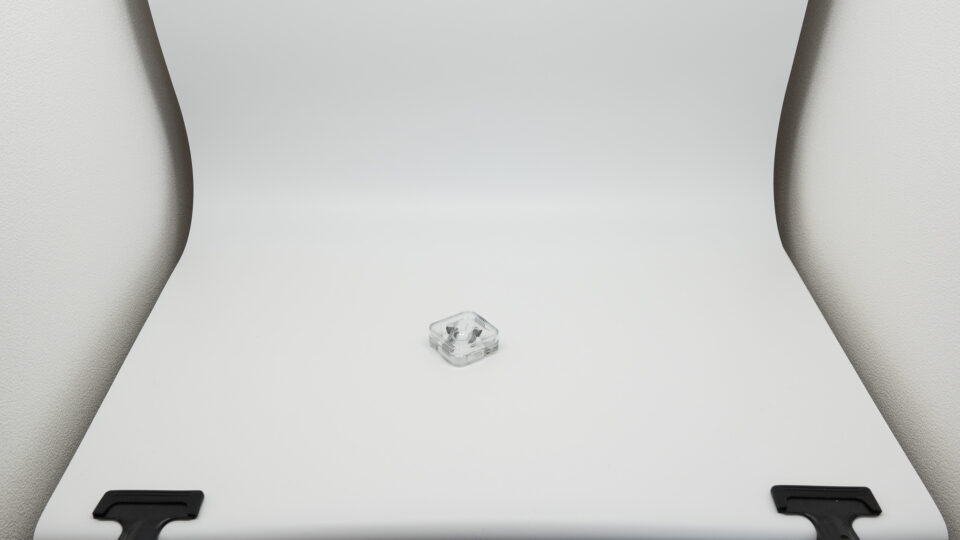

壁掛け収納の横には奥行きのあるオープン収納がある部屋だったので、今回は奥側を収納として使いつつ、手前に余ったスペースを撮影ブースとして活用してみました。

撮影用のパネル照明をオンにした状態がこちら。以前の家では撮影スペースの面積も広く取り照明の個数も多かったのですが、今回はサンワダイレクトの70cm幅のシンプルワークデスクをベースに70cm幅のPVC背景紙を設置し、Neewerのビデオライトを上部に2枚設置して左右の壁をレフ板として活用してみました。

Neewerのビデオライトは2021年に購入したもので、クランプでデスクに固定してコンパクトなパネル型で、ボックス照明よりも狭いスペースにも設置可能なもの。現在はクランプ型は終売しているようですが、スタンド付きのモデルは入手可能なのでマウント部分だけ工夫すれば同様のことができそうです。

照明の操作はスマートプラグを活用してGoogleアシスタントなどでスマートスピーカー経由で制御できるようにしているので、背面のスイッチを手動で操作する必要のないようにしています。

70cm幅は普通のガジェットを撮影するには十分のサイズ。この中央部分に製品を置いて撮影すると普段のこのブログの製品写真になります。

ラックにWindows自作PC+モニターを格納

デスク左側の棚には2021年に組んだWindows自作PCと、妻が余してお下がりで貰ったAOCの24インチゲーミングモニターの大きさぴったりだったので格納。以前トリプルモニターで使っていたモニターアームエルゴトロンLXの3本目が余っていたので、モニターアームを使って使う時だけ棚からモニターだけ引き出して使えるようにしました。

エルゴトロンLXのアームの可動域は思いのほか広く、使わない時は棚に格納しつつも、使う時に引き出すと他のモニターと並べてL字デスクのトリプルモニターのような配置で使えるような構成にすることができました。

Windowsの自作PCだけでなく以前レビューしたポータブルゲーミングPCのGPD WIN4の映像出力先としても使えるため、GPD WIN4の気に入っているゲームパッド部分をそのまま活かしつつ据え置きゲーミングPCライクに使う事もできるようUSB-CのHDMI出力ケーブルも背面に備えています。

実際のところPCでゲームする機会は少ないためほとんどの時間はこの構成は収納の一段に収まったままですが、必要な時にWindows機を引っ張り出してデスクに連結して3つ目のモニターとして使えるのはゲーム用途に限らず中々便利。ギミックとしては満足度の高い機構に仕上がりました。

電動昇降デスクに加えてウォーキングマシンも導入

2つ折りにして32インチモニターほどの大きさに折りたたんでしまっておけるウォーキングマシン「WalkingPad P1」は今回の環境から新たに導入した製品。

折りたたんで壁際に置いておけるのでそれほど邪魔にならず、電動昇降デスクと組み合わせる事で普段の作業環境をそのまま引き継ぎながらウォーキングマシンを取り入れる事ができ、高さを自由に調整できる電動昇降デスクのポテンシャルを上手く引き出せたと感じています。

普段フルリモートで会社員をしているので、主に活用しているのは月曜朝の全社会議の時間。全社の連絡を一通り聞いている間に身体を動かすのは組み合わせとして相性が良く、一週間の始まりに身体を動かしながら仕事に入るのはおすすめのルーチンです。

ただ雪国に引っ越したら冬は雪のせいで外をあまり歩かなくなると思って屋外の歩数を屋内で補うために買った本機ですが、実際引っ越して生活してみると毎日雪の上を歩くのは特に苦では無かったため、良くも悪くも想像より普通に外を歩く比率が多い冬でした。

SwitchBotブラインドポールで採光を自動化

今回の部屋で初めて導入したもう一つのものが、窓のブラインドとそれを自動化するデバイスのSwitchBotブラインドポール。

窓が日の入りの方向に向いているので、冬季はSwitchBotブラインドポールを使って日の出と連動して自動で朝日で部屋を暖めたり、ビデオ会議の時間は逆光にならないようブラインドを閉じたりと、日当たりを活用して採光をスマートホーム化してみました。

仕組みとしてポールを回転させるだけのためカーテンレール上を頑張って行き来するSwitchBotカーテンと比べると動きも効率的で、標準で同梱されているソーラーパネルの電力で冬季でも電力を100%賄えたため、充電も一切不要。

以前東京・神奈川で作った書斎はいずれも日当たりは良くなかったため、自然光を積極的に取り入れた部屋作りはアイランド型の配置と並行してやってみたかった事の一つ。

今回は窓に背を向けた配置のためディスプレイの映り込みを懸念していましたが、実際気になる時間はあまり多くはなく、短時間でも日光の角度的に気になる事がある場合はスマートスピーカーやアプリ、ショートカットなどを経由してSwitchBotブラインドポールを閉じる操作をすれば良いだけなので、自然光の制御がワンタッチで行えるメリットをかなり感じる事ができました。

アイランド型デスクの実験として収穫の多かった部屋作り

今回は部屋の面積が5畳とコンパクトになった中で、作業デスクと撮影ブースを盛り込み、更にデスクを部屋中央に置くアイランド型の配置を採用するというチャレンジングな配置に挑戦してみました。壁面収納に充電スペースを集約したり間取りの凹み部分の壁を活用して撮影スペースを作ったりと、効率的に機能を詰め込む事でなんとか形にする事ができました。

今回は関東から北海道への長距離の引っ越しが伴ったため費用を抑えて殆どのパーツを再利用してデスクを構築しましたが、厳選した製品を持ってきたお陰で電子機器類はほぼ新規に購入せず完成させる事ができ、机も既存の物のDIYリメイクで柄を一新したためコストパフォーマンス良くデスクの雰囲気を変える事ができました。

アイランド型の配置は限られた部屋の面積の使い方としては非効率な一方で、部屋の入り口側が視界に入る心理的安心感が得られたり、背面まで綺麗に仕上げた配線の美しさが堪能できるなど、貴重な面積を費やした甲斐があったと思える満足感のある配置でした。

もしアイランド型を突き詰めるのであれば部屋の面積はもっと広く取りたい所ではありますが、今回得られた知見を活用すれば都内1K一人暮らしの頃のデスクのように今後より狭いスペースを書斎に割り振る事になったとしても非アイランド型で満足のいく書斎が作れそうなので、どちらに進んでも面白そうです。

トータルでは今回作ったデスクは概ね満足な内容だったものの、UltraFine 5Kを採用した事で複数マシンの切り替えがマグネット端子の手動差し替えになってしまった点は改善したい所なので、もし次引っ越してデスクを作り直すのであればINNOCN 32M2Vのようなオールインワンのモニターに置き換えてよりシンプルな1モニター・1デスク・多マシンの環境に最適化したいと思っています。

前回、前々回にも増して実験的な内容が多い今回のデスクツアーでしたが、何かしら参考になる部分が見つかれば幸いです。